Il silenzio che uccide — Il dramma di una famiglia spezzata

Nel silenzio teso di una notte di Istanbul, le voci spezzate di una famiglia risuonano come echi di un dolore antico. Non c’è musica che possa coprire le ferite aperte da anni di assenze, bugie e rimorsi. “Sei stato nella mia vita negli ultimi cinque anni?”, urla una figlia al padre tornato troppo tardi, con lo sguardo stanco di chi cerca redenzione quando ormai non c’è più nulla da salvare. È la scena madre di un dramma che non è solo familiare ma universale: la frattura tra ciò che si è stati e ciò che si poteva essere. In un dialogo crudo e senza pietà, ogni parola pesa come una condanna. Lui tace, lei esplode, e nel mezzo, la memoria di una figlia perduta, Inci, che diventa fantasma e accusa, simbolo di tutto ciò che il silenzio ha distrutto. Non serve più chiedersi chi abbia torto: la colpa è condivisa, come un veleno che tutti hanno bevuto a piccoli sorsi.

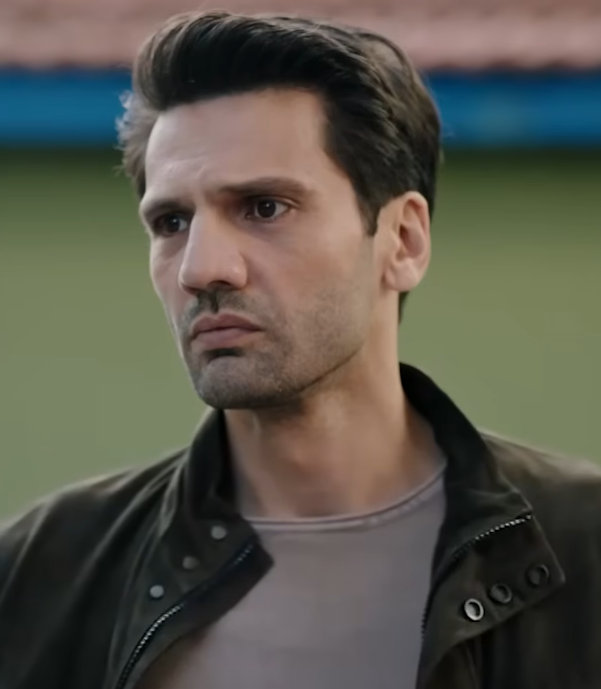

Quando la morte di Inci diventa scandalo pubblico, la giustizia turca si trasforma in un teatro di dolore e ipocrisia. La sorella, Ceylin, decide di difendere l’unico sospettato: Çınar, l’uomo che tutti credono colpevole ma che lei giura innocente. La città, intanto, la condanna. I titoli dei giornali si moltiplicano: “L’avvocata che difende l’assassino di sua sorella”. Nessuno vuole ascoltare la verità, solo il sangue, solo la punizione. E così la protagonista, sola contro il mondo, cammina sul filo del rasoio tra etica e follia. La sua famiglia la rinnega, il padre le chiude la porta in faccia con parole che bruciano come sentenze divine: “Non sei più mia figlia.” È il punto di non ritorno, il momento in cui l’amore familiare diventa una prigione da cui fuggire. Eppure Ceylin non arretra, perché sa che dietro l’apparente colpevolezza di suo fratello si nasconde qualcosa di più oscuro: un sistema che ha smesso di cercare la verità per compiacere la vendetta.

Nel capitolo dodicesimo tutto esplode. Le menzogne diventano verità momentanee, gli innocenti colpevoli di esistere. Il pubblico guarda, sospira, giudica. Le mani tremano, i cuori battono. C’è un padre che impazzisce di dolore, una madre che non distingue più la vita dal sogno, e una figlia che lotta contro tutti per salvare ciò che resta del proprio sangue. L’atmosfera è cupa, intrisa di pioggia e disperazione. Le strade di Istanbul diventano un labirinto morale dove ogni personaggio cerca un’uscita che non esiste. “Chi non ha tenuto il filo dell’aquilone?”, dice qualcuno. Nessuno lo ha fatto, e ora l’aquilone è caduto. È la metafora più potente dell’intera serie: la perdita del controllo, la caduta inevitabile di chi tenta di volare con mani sporche di colpa.

La giustizia, in “Yargı”, non è mai giustizia: è un gioco di specchi, un tribunale dell’anima. I protagonisti non cercano più la verità ma una versione sopportabile del dolore. Ceylin vuole salvare Çınar, ma forse vuole solo salvare se stessa. Il padre vuole punire, ma in fondo desidera solo perdonare. Tutti gridano, nessuno ascolta. Il silenzio che segue ogni urlo pesa più di qualsiasi condanna. E in quell’oscurità, mentre la verità si sgretola, si capisce che il vero assassino non è un uomo, ma il tempo: il tempo che separa, corrode, uccide lentamente l’amore e la fiducia. In questo episodio, ogni inquadratura sembra una ferita aperta, ogni volto una confessione non detta.

Alla fine resta solo la solitudine. Le porte si chiudono, le luci si spengono, e un padre sussurra tra le lacrime: “Non ho più una figlia.” Ma il pubblico sa che non è così semplice. Sa che dietro quella rabbia c’è un amore che non trova linguaggio, un perdono che arriva sempre troppo tardi. “Yargı” non è solo una serie: è un processo collettivo, un giudizio che riguarda tutti noi. Perché in ognuno di noi vive un po’ di Ceylin, di Çınar, di Inci. Tutti colpevoli, tutti innocenti, tutti in attesa di una sentenza che non arriverà mai.